学生 × 生活スタイル

摂南の食品栄養学科には日々の授業をこなしながら、趣味やサークル活動、部活動、地域連携活動、アルバイトなどに励むアクティブな学生がいます。

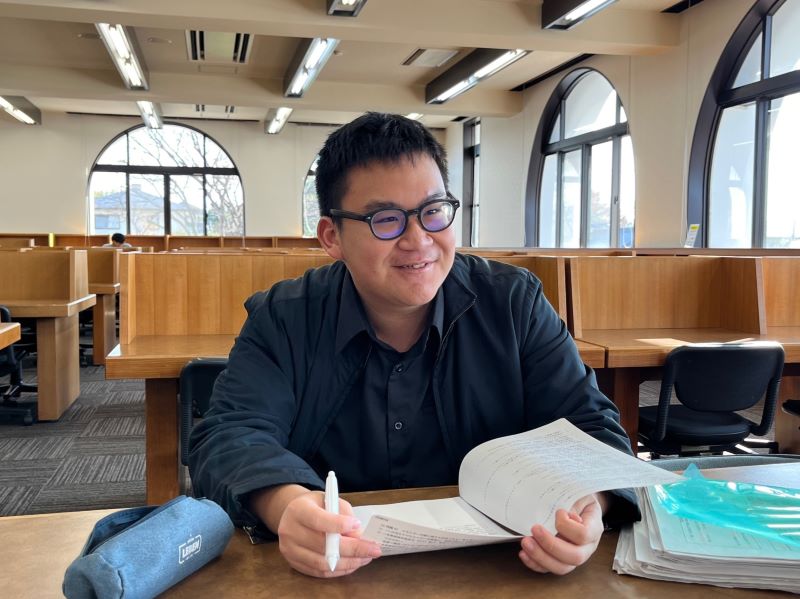

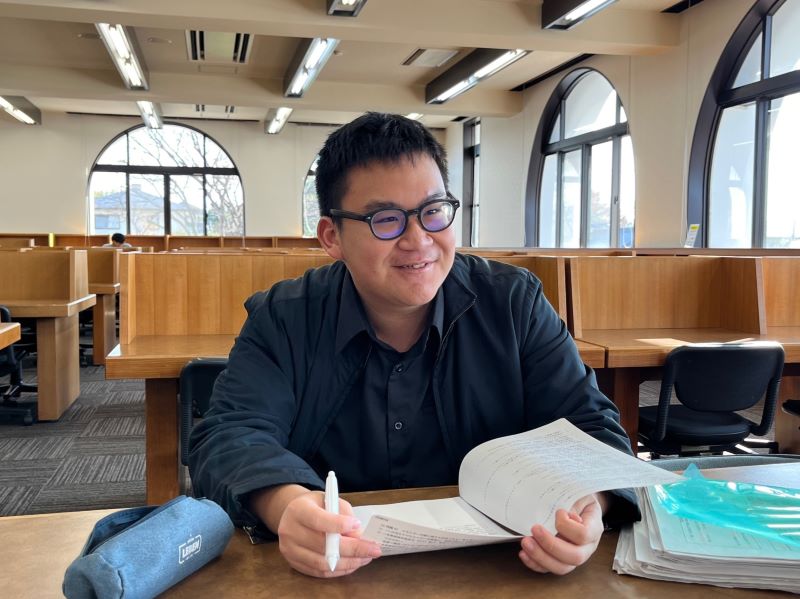

食肉の加工を学ぶため、日本へ来ました

INTERVIEW

― 摂南大学の管理栄養士課程を目指したきっかけ

熱帯地域のインドネシアでは食品の腐敗によるフードロスが課題となっています。私は将来、おいしく安全な加工食品を作って、インドネシアのフードロスを減らしたいと考えています。摂南大学の食品栄養学科では、そのような食品開発のために必要なことがすべて学べます。

渡邊 香さん

渡邊 香さん給食会社の管理栄養士として、誰からも信頼される存在に

卒業生INTERVIEW

渡邊 香さん

渡邊 香さん― 大学時代を振り返って

管理栄養士資格をとるための勉強や実験・実習は想像以上の忙しさでしたが、それらを乗り越えることで、管理栄養士に不可欠な「食」に関する深い知識を身に付けることができました。

設備と周辺施設

枚方キャンパス8号館(農学部棟)では、最新鋭の機器・器具・設備を備えた実験・実習室、毎日の学習を支援する自習室やラーニングコモンズ、居心地の良い食堂が皆さんをお待ちしています。

摂南の食品栄養学科では、食と栄養に関するありとあらゆる実験・実習・演習のほか、農場実習、薬学部・看護学部との連携授業により幅広い知識を習得し、健康・医療・食育などに貢献できる管理栄養士を目指します。

臨床栄養学実習Ⅲ

食品栄養学科と看護学部の学生が合同で「介護食の調理」と「食生活の援助演習」を行いました。

臨床栄養学実習Ⅰ

食品栄養学科の2年生が、嚥下調整食とアレルギー対応食を作りました。

実習の様子をレポートします!

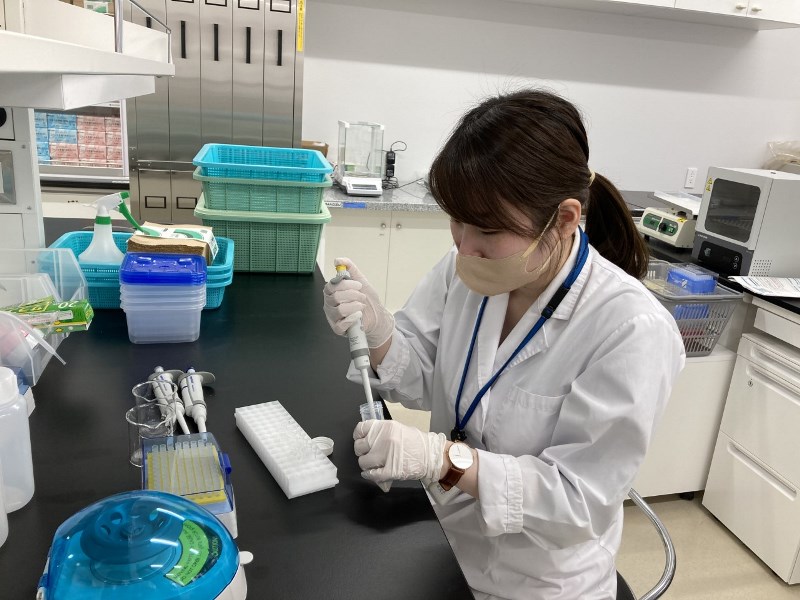

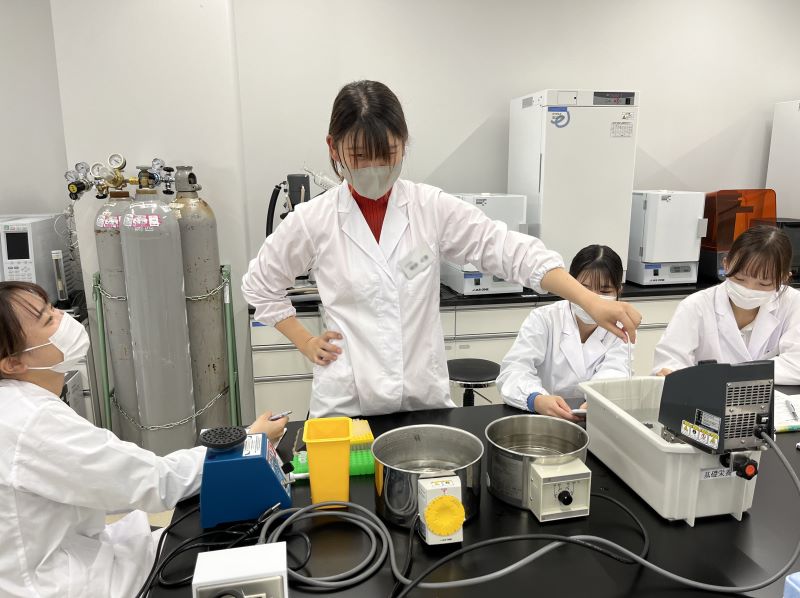

生化学実験

食品栄養学科の1年生が生化学実験で、PCRによりALDH2という酵素のDNAを増幅しました。

ALDH2はエタノールの代謝産物であるアセトアルデヒドを分解する酵素です。

調理学実習Ⅱ

食品栄養学科の1年生を対象に、産学官連携のお魚料理教室を開催しました。

長崎で捕れた新鮮な「ヒラマサ」を使用し、「ヒラマサ出汁お茶漬け」や「ヒラマサの刺身」などを作りました。

農学基礎演習

食品栄養学科の1年生が「かみなか農楽舎」(福井)と「類農園三重農場」で稲刈りをしました。

各自が鎌を使って稲穂の実った稲を手刈りしました。稲刈りを通して、食品の流通から日本の農業経済の問題まで、幅広く学びを深めることができました。

食品加工学実習

食品栄養学科の2年生が、食品加工学実習でアイスクリームと豆腐を作りました。アイスクリームは「牛乳などを原料として、冷やしながら空気を含むように攪拌して、クリーム状に凍らせた菓子」です。

食品衛生学実験

食品栄養学科の2年生が食品衛生学実験で市販のお菓子に含まれる着色料の分析をしました。

食品中の添加物や農薬を分析し、食品の安全を守ることも管理栄養士の大事な仕事の一つです。

給食経営管理実習

給食経営管理実習では、栄養管理、献立作成などの食事の計画や、材料の発注、調理、配膳、下膳などの給食にかかわる一連の作業を行いました。前期の献立を紹介します!