NEWS

「ハモ入り地産地消カルフォルニアロール」の作り方をcookpadに掲載しました!

UP 2025-05-05Newレシピ公開のお知らせ

摂南大学と株式会社うおいちのコラボレシピ

「ハモ入り地産地消カルフォルニアロール」の作り方をcookpadに掲載しました!

ご当地タニタコンテストに応募した際に考案したレシピです!

大阪産ハモの湯引きを恵方巻にしました。

海外向けに郷土料理をアレンジして、カルフォルニアロールにしました。

2025年度 オープンキャンパス&農学部見学会のお知らせ

UP 2025-05-03うさミンからのお知らせ

・オープンキャンパス(枚方)

6月15日(日)、7月20日(日)、2026年3月14日(土)

オープンキャンパスのくわしい情報はこちら

・農学部見学会

5月31日(土)、8月30日(土)、9月27日(土)、11月3日(月・祝)

農学部見学会への参加方法やくわしいスケジュールはこちら

オープンキャンパスでは、「学科ガイダンス」「施設見学」「実習体験」「食育体験」を実施予定です。

過去の実施内容

・学科ガイダンス

食品栄養学科の学びの特長や研究テーマ、資格、就職などを紹介します。

・施設見学(事前申込制)

実験・調理・給食・栄養指導の設備をのぞいてみよう!

充実した実験・実習室を大公開。説明を聞きながら施設をめぐって入学後をイメージしてみよう。

・実習体験(事前申込制)

「食べ物の中の着色料を調べよう!」(内容は日程ごとに変わります)

食品から添加物の着色料を取り出して、安全な着色料が使われているか確認してみよう。

・食育体験(事前申込制)

「食育SATシステムを使った栄養バランスチェック」

実物大の”フードモデル”を選んで、センサーに乗せるだけで栄養バランスをチェックできる「食育SATシステム」を体験してみよう。

農学部見学会では、「農学部概要説明」「学科概要説明」「施設見学」を実施予定です。

「うさミン」のクリアファイルプレゼントキャンペーン

オープンキャンパス&農学部見学会では、公認キャラクター「うさミン」のクリアファイルプレゼントキャンペーンも実施します!

くわしくはこちら!

JAきたかわち1月号に調理学研究室の学生が考案した「米粉レシピ」が紹介されました!

UP 2025-03-03研究室のお知らせ

本学が包括協定を結んでいるJA北河内発行の広報誌「JAきたかわち1月号」magazine-202501.pdfに調理学研究室の学生が考案した「米粉レシピ」が特集記事として掲載されました。

この取り組みは、2021年度「夏バテ予防レシピ」、2022年度「ご飯がすすむおかず」、2023年度「夏野菜を使ったレシピ」に続く第4回目となりました。

今回掲載されたレシピは、混ぜて焼くだけで手軽に作れる「バナナチョコ米粉マフィン」と、子どもも大人も楽しめるおやつとして「コロコロみたらし米粉芋餅」の2品です。米粉を使用したことにより生まれるもちもちとした食感が楽しめる2品です。どちらも簡単に作れるので、広報誌の読者の方々にぜひ作っていただきたいと思います。

また、今回掲載された2品以外にも「米粉チョコチャンククッキー」や「米粉のコーンチヂミ」など合計11の米粉レシピを考案しました。米粉レシピ集としてまとめていただく予定です。

なお、今回使用した米粉は、れんげ農法で栽培し、大阪エコ農産物の認証を受けているお米「しあわせのれんげっ娘」を米粉にしたものをご提供いただきました。農薬や化学肥料を極力軽減してできた環境にも人にも優しい米粉です。【安藤真美】

「青森りんごオリジナルレシピコンテスト」で優秀賞を獲得しました!(調理学研究室)

UP 2025-03-03研究室のお知らせ

調理学研究室では「令和6年度年度青森りんご食育事業連携大学学生対象のオリジナルレシピコンテスト」に参加しました。

2月6日(木)に、青森りんご公式Instagramで各賞の発表があり、安藤ゼミ応募作品の1つ「シナモン香るアップルシナモンスコーン」が優秀賞を受賞しました。

本大会は、今年度過去最多となる全国34大学が参加し、総応募作品数は483作品(スイーツ部門:261作品、総菜部門:164作品、サラダ部門:58作品)であり、各部門それぞれ5作品が受賞した。「シナモン香るアップルシナモンスコーン」は最も倍率の高いスイーツ部門での受賞でした。

審査員からは『普段からスコーンを作っているとのことで、そういった身近で得意なお菓子のアレンジやバリエーションを増やして幅を広げていること。りんごをうまく活かした使い方をしていることが評価の決め手となりました。』というコメントをいただきました。

授賞式の様子は青森りんご公式Instagramで紹介されており、作品は、(一社)青森りんご対策協議会HPで紹介されています。

「シナモン香るアップルシナモンスコーン」は、名前の通りシナモンの香りとリンゴの香りが絶妙に混ざり合った風味がポイントのスコーンです。焼きたての温かい状態で食べると、表面はさっくり、中はしっとりとしていますが、少し冷めてから食べると、表面はざっくり、中は少ししっとりとしていて、様々な食感を味わうことができます。手軽で失敗しにくく、小さいお子様と一緒に作っていただくこともできます。また、ナッツやドライフルーツを加えるなど、少しの工夫で様々なアレンジが可能です。

詳しい作り方は食品栄養学科の公式cookpad 摂南大学農学部 | クックパッドにも掲載予定ですので是非作ってみてください。

環境教育絵本「もう泣かないでね 地球さん」のお披露目会が開催されました

UP 2025-03-02イベント

3月1日(土)八幡市文化センターにて、環境教育絵本「もう泣かないでね 地球さん」完成お披露目会が開催されました。2月1日に開催された京都府環境フェスティバル出展に続く地域食育活動です。

この絵本は栄養教諭を目指す学生有志が制作した、フードロスによる環境問題を食育の視点で幼児にも分かりやすく語りかける創作絵本です。

当日は、地元の保育所やこども園に通う幼児や保護者様にもご参加いただきました。

読み聞かせの後は、絵本にも登場する八幡市エコ活隊長の「やわたまきちゃん」とクイズやゲームで楽しい時間を過ごしました。

今後、絵本は市内小学校、幼稚園、保育所、認定こども園、市立図書館に配布され環境教育に活用される予定です。

今城安喜子

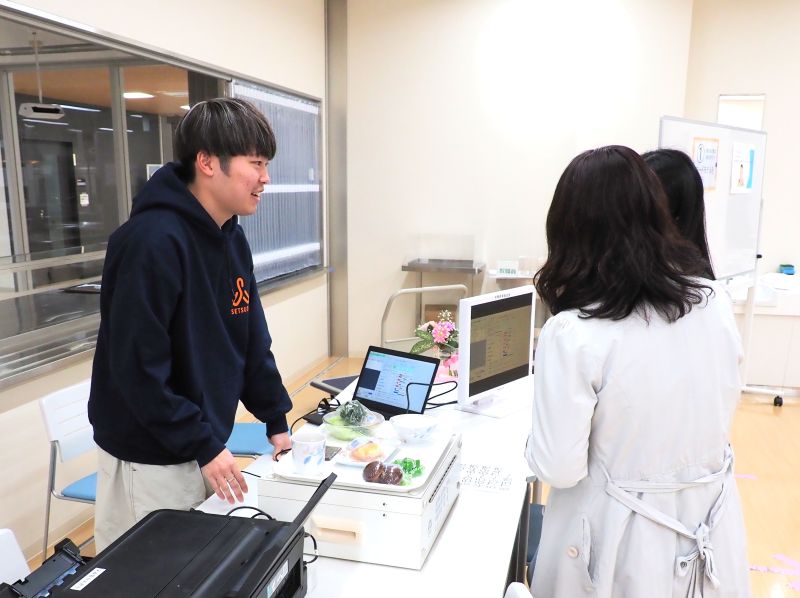

食育ワクワクEXPOに参加し、食育の啓発を行いました!

UP 2025-02-17TOPICS

食品栄養学科の3年生(黒川ゼミ)が、*「食育ワクワクEXPO in 無印良品」に参加し、食育の啓発活動を行いました(2025年2月16日)。

来場者は延べ1,000人を超え、会場は大勢の人たちであふれかえっていました。学生達は食育SATシステムを使った食生活診断コーナーを担当し、小さな子どもたちから高齢者まで、たくさんの方々の健康づくりをお手伝いしました。

*食育ワクワクEXPO in 無印良品:グランフロント大阪内の無印良品店内で開催された、大阪府と大阪府食育推進ネットワーク主催のイベント

[黒川 通典]

枚方農業まつりに出展🌸エディブルフラワー水饅頭とレシピ集を提供しました

UP 2024-12-12産学官連携

11月30日(土)

枚方農業まつりが開催されました。

大阪工業大学情報科学部とコラボした「エディブルフラワーで街の活性化」の取り組みも今年で3年目を迎えました。

摂南大学食品栄養学科チームはエディブルフラワーを活かしたスイーツや料理の開発を進め、大阪工業大学は自動栽培キットの開発を進めています。

これまでアイシングクッキー、チョコブラウニーを提供しましたが、今年は水饅頭を150個提供しました。

大学も専門も違う学生同士が、一つの目標に向かい試行錯誤を繰り返して出来上がった今年の成果物です。

また、レシピ集(講師 今城安喜子監修)は、管理栄養士を目指す学生が、エディブルフラワーを味や栄養面だけでなく、美しい花を愛でながら豊かさや愉しさなど心の栄養も取り入れた料理を広めたいという思いで作成しました。

当日はたくさんの方にご来場いただき、大変興味をもっていただきました。

学生たちも達成感に満ち溢れていました。

今城 安喜子

ファインシティ樟葉 ~食に関する減災の取り組み~

UP 2024-12-11産学官連携

11月17日(日)、ファインシティ樟葉自治会主催の防災イベントの一環で「食に関する減災の取り組み」と題して、

地域住民対象に講話と調理講習会を開催しました。

災害についての豆知識や備蓄の量や種類、収納の方法やポイントについてスライドで説明した後、

グループに分かれてポリ袋調理に挑戦しました。

参加希望者が多く午前・午後の2部制になりましたが、

中学生から80歳代と幅広い年齢層が一緒に減災に向けて何ができるかを考える時間となりました。

男性の参加者も多く熱心にメモを取られていたのが印象的でした。

ポリ袋調理は「美味しい・時短・人に環境に優しい」の3つ揃った日常食であり、

災害時だけではなく普段から実践できる調理であることに気づいていただきました。

みなさん、充実の一日になったようです。

今城 安喜子

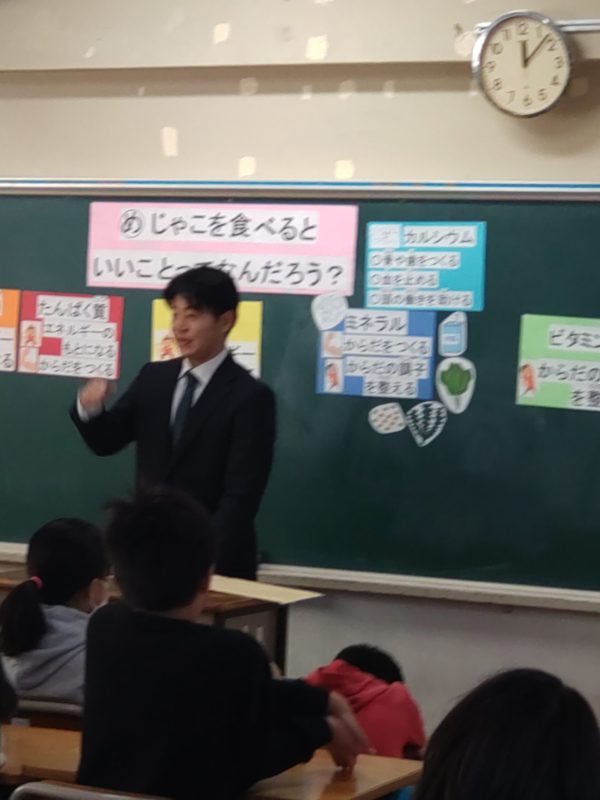

4年生教職実践演習(栄養教諭)で八幡市立くすのき小学校で食育授業を行いました

UP 2024-12-10TOPICS

4年生教職(栄養教諭)履修生11名が、11月22日(金)八幡市立くすのき小学校で食育授業を行いました。

小学校での教育実習を前期に終えた学生たちが、教育実習中に気づいた新たな発見や課題点をもう一度見直し、不足する知識・技能等を補うことを目的に教職実践演習の一環で行いました。全員の共通題材として当日の給食献立をテーマとし、学習指導案を作成し食育の授業に再チャレンジしました。2年生、4年生、5年生、6年生のいずれかひとクラスを受け持ち、発達段階に応じた指導内容と教材作りにも励みました。授業後は、各クラスの給食指導と楽しい会食をしました。どのクラスも完食だったようです。当日は、八幡市教育委員会指導主事の先生にもご参観いただき、校長先生や和田栄養教諭の先生からご講評いただき、学生たちにとって成長の一日になりました。

今城安喜子

4年生が就活セミナーで体験談を発表しました!

UP 2024-12-02TOPICS

11月29日(金)に食品栄養学科の4年生が就活体験談を発表するセミナーがありました。

今回は食品企業に内定の4年生で、業務内容は品質管理や香料の試作などです。

3年生の皆さんは真剣に聞き入っています。

まだ、就活を本格始動していない学生も本日の先輩からの体験談は、よい刺激になったと思われます。

皆さん就活頑張って意中の企業の内定を勝ち取ってください!

頑張れ3年生!

[樽井 雅彦]

最近の投稿

- 「ハモ入り地産地消カルフォルニアロール」の作り方をcookpadに掲載しました! 2025年5月5日

- 2025年度 オープンキャンパス&農学部見学会のお知らせ 2025年5月3日

- JAきたかわち1月号に調理学研究室の学生が考案した「米粉レシピ」が紹介されました! 2025年3月3日

- 「青森りんごオリジナルレシピコンテスト」で優秀賞を獲得しました!(調理学研究室) 2025年3月3日

- 環境教育絵本「もう泣かないでね 地球さん」のお披露目会が開催されました 2025年3月2日