NEWS

食品の安全を守る知識を学ぶ—発色剤と保存料の分析—

UP 2025-06-09UPDATE

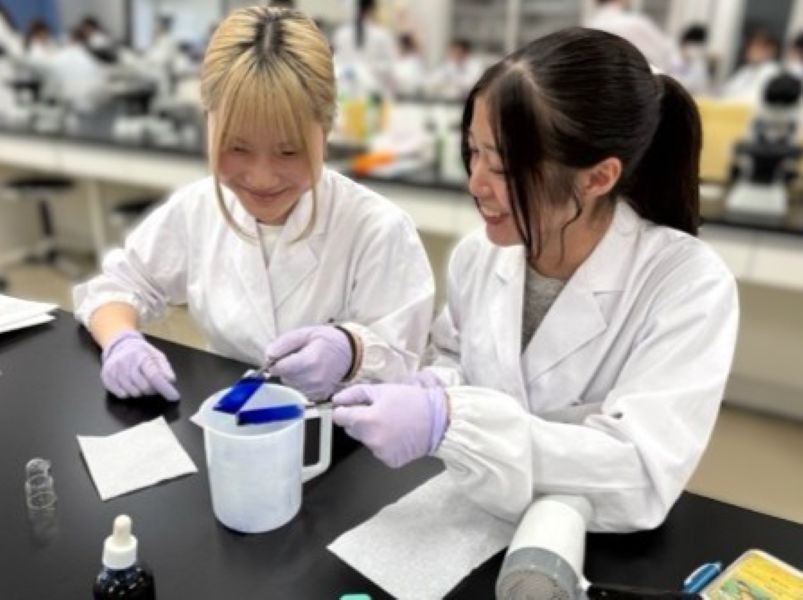

4月から新学期が始まり、食品衛生学の実験も本格的にスタートしました。

この実験は2年生前期に行われ、食品の安全性を守るための重要な知識と技術を学ぶ機会となります。

6月に入り、雨の多い季節となりましたが、前期も中盤に差し掛かり、学びもますます充実してきています。

これまでの実験では、食品に含まれる添加物の測定を行い、

食品衛生法の使用基準に適しているかを判断する分析技術を習得しました。

発色剤の測定では、「ウインナーから発色剤(亜硝酸ナトリウム)を抽出して測定」する実験を実施しました。

亜硝酸ナトリウムは食品の色を鮮やかに保つために使われますが、安全性を確保するために使用基準が定められています。

この分析を通じて、適正な使用量を確認する技術を学びました。

保存料の測定では、「スルメイカやたくあんなどから保存料(安息香酸、ソルビン酸)を抽出して測定」する実験を行いました。

保存料は食品の品質を保ち食中毒のリスクを下げるために大切なもので、安全な範囲で使用することが重要です。

特に保存料の実験では、検疫所の輸入食品の水際検査や企業の品質管理で実際に使われている 6連の水蒸気蒸留装置 を使用し、測定原理を理解しながら本格的な分析を行いました。普段目にすることのない専門的な機器を使うことで、より実践的な知識が身につきます。

食品衛生学実験を通して、食品の安全性を守るための重要な分析技術を学びました。

これらの知識を活かし、今後の学びを深めていきましょう!

調理学実習Ⅱが本格スタート! 日本料理の魅力を学ぶ

UP 2025-05-02UPDATE

4月から「調理学実習Ⅱ」が本格的にスタートしました。

本実習では、「調理学実習Ⅰ」で修得した基礎知識と技術をもとに、和・洋・中・その他の食文化 を題材とした実践的な調理を通じて、食品の調理性や嗜好性、生体利用性に配慮した食事設計の応用力を養います。また、食事計画の「計画(Plan)」「実践(Do)」「評価(Check)」「改善(Action)」の流れを経験し、より実践的なスキルを身につけることを目的としています!

初回の実習では 日本料理 に挑戦!

ちらしずし、豆腐のお吸い物、抹茶水ようかん、煎茶を調理し、伝統的な技術を習得しました。

今回の実習の目標

今回の実習では、以下の重要な技術を学びました

- すし飯の作り方 – 酢飯の配合と混ぜ方を工夫し、美味しく仕上げる。

- 乾物の扱い方 – かんぴょうや干しシイタケなどの戻し方や使い方を習得。

- 一番だしの取り方 – 透き通った美しいだしをとる技術を学習。

- 寒天の扱い方復習 – 抹茶水ようかん作りで寒天の使い方を再確認。

- 煎茶の入れ方 – 適温や抽出時間を意識し、美味しく淹れる方法を学ぶ。

実習の様子

ちらしずしには 10種類の具材 をのせ、彩り豊かで華やかな一品に仕上げました。

鶏肉そぼろはお弁当の具材としても活躍する万能アイテムです!薄焼き卵を上手に焼いて、繊細な錦糸卵を作りました。

お吸い物では、豆腐を 花形に型抜き して湯通しすることで、見た目にも美しい一品に。

丁寧にとった 透き通ったおだし で、上品な味わいに仕上げました。

水ようかんも手作り し、簡単ながらも美味しい出来栄えに感動しました!

最後に、煎茶の入れ方も学び、香り豊かなお茶を楽しみました。

今後の展開

調理学実習Ⅱでは、日本の食文化の継承を視野に入れた行事食や世界各国の料理も調理し、歴史や伝統を考慮した技術を習得します。

今後の実習を通じてさらに応用力を磨き、調理の幅を広げていきましょう!

最近の投稿

- 「ハモ入り地産地消カルフォルニアロール」の作り方をcookpadに掲載しました! 2025年5月5日

- 2025年度 オープンキャンパス&農学部見学会のお知らせ 2025年5月3日

- JAきたかわち1月号に調理学研究室の学生が考案した「米粉レシピ」が紹介されました! 2025年3月3日

- 「青森りんごオリジナルレシピコンテスト」で優秀賞を獲得しました!(調理学研究室) 2025年3月3日

- 環境教育絵本「もう泣かないでね 地球さん」のお披露目会が開催されました 2025年3月2日